Jean-Louis Hugerot nous a quittés le 25 octobre dernier, décédé dans son sommeil dans sa maison de Mijoux, vraisemblablement par intoxication au monoxyde de carbone.

Un temps membre du Conseil d’administration de notre Association, ce grand AMI de la Réserve et de la Nature était resté à nos côtés. Assemblées générales, Rencontres Jurassiennes, sorties, commémorations de nos 30 ans puis 40 ans, il était toujours là, présence discrète mais ô combien attachante.

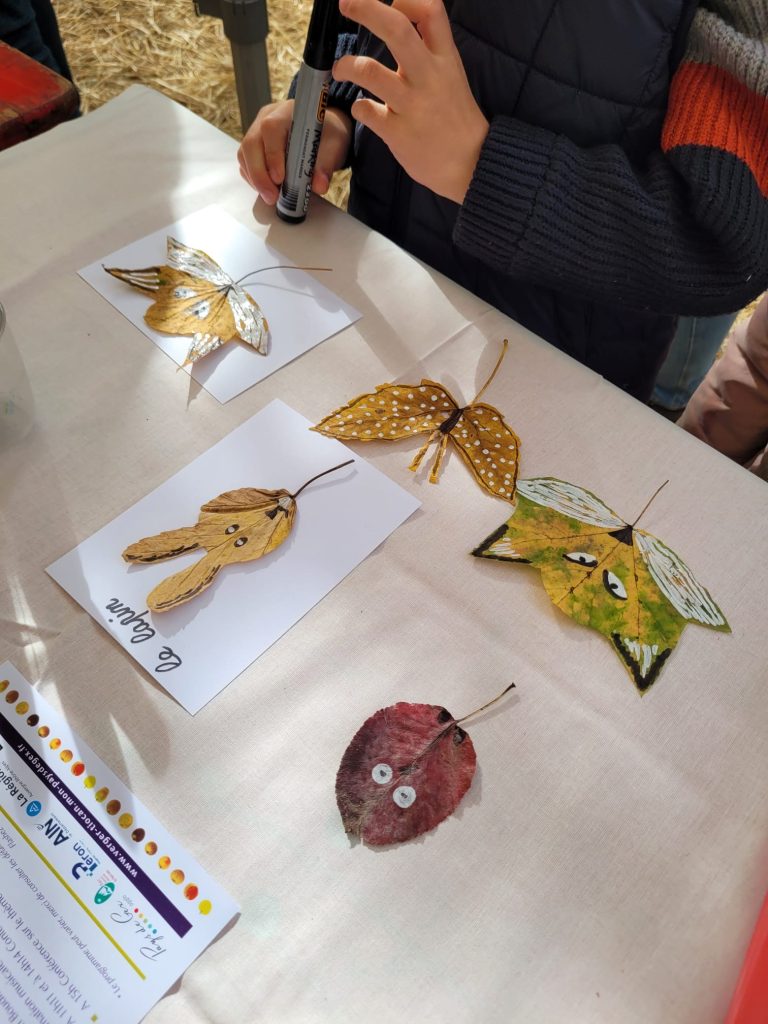

Jean-Louis avait posé ses valises à La Petite Lothière au cœur de la Vallée de la Valserine, son jardin d’ Eden dont il avait exploré les moindres recoins. Ses passions ? La botanique sous toutes ses formes, capturée en macro-photo ou cuisinée à sa façon, les papillons, les champignons, et plus globalement tout ce qui avait à trait à la nature. Passions qu’il prenait grand plaisir à partager diffusant ses savoirs, ses connaissances et sa bonne humeur lors de balades sur le Jura.

Nous perdons un ami, un grand connaisseur de la nature. Jean-Louis, tu resteras toujours présent dans nos pensées et sur ce Jura que tu aimais tant.